今日は14日。今日から秋になるそうです。窓を開けていると、心地よい風が吹き抜けます。

今日は14日。今日から秋になるそうです。窓を開けていると、心地よい風が吹き抜けます。

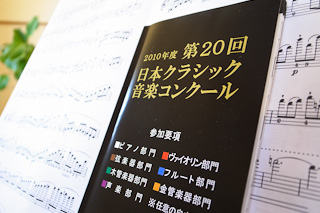

発表会まであと一ヶ月余。さらに、勤めている音楽教室の前期試験までは2週間。生徒さんたちは、そろそろ不安や緊張が増してくる時期です。応援するわたしの方にも自然に熱が入ります。

発表会や試験は自分も何度となく体験してきたので、生徒さんたちの気持ちはよくわかります。

小さいときは、綺麗なドレスを着て、たくさん拍手をもらって、発表会の後はレストランに連れて行ってもらって、上手だったねと褒めてもらう楽しいイベントでしたが、小学校高学年にもなると、試練に変わり、逃げ出すためにはどうしたら良いか、ということばかり考えながら後ろ向きな日々を送る、ダークなイベントに変わってしまいました。

今から思えば、もったいない考え方をしていたな、と思うので、生徒さんたちには、やり遂げた達成感を味わってもらうべく、その人なりのペースで、地道に努力を重ねてもらって、恐いとか、嫌だ、という感情を残さないように工夫しています。今回は嬉しいことに、どの生徒さんも前向きに、緊張はするけどガンバル!と一生懸命取り組んでいます。

試験に挑戦する一番小さい生徒のHくんはまだ6歳。でも、試験を受けるのは3回目です。疲れたし、遊びたいし、もう練習終わりにする、、、そう思ってからあと3回弾いてごらん、自信がつくよ〜、うまくなるよ〜、という言葉を信じて、毎日ほんの少しの努力を続けているとお母様から伺いました。きっと音楽の基礎体力が付いていくでしょう。

一生懸命な生徒さんたちと関わりながら、一週間があっという間に過ぎていく、こんな毎日が忙しいけど幸せです。