発表会を終えると皆さんモチベーションが上がります。そこでレッスンを受けたり、練習を頑張ると、グッと上手くなります。終わった!とホッとして練習をしなくなるのは非常にもったいないことです。チャンスと捉えて、ここぞとばかり練習しましょう。

今年の夏は暑かったですね。毎日毎日、暑いですね、と挨拶をしていた気がします。おかげさまで暑さに負けることもなく健康に過ごすことができました。楽しいことがあったり、新しい挑戦ができたことに感謝しています。

演奏

栄ソリスティ関連のコンサートに出演し、グリーグやヴィヴァルディの作品に挑戦しました。ピアニストの方と一緒に音楽を考え、話し合い、音を合わせながら創る楽しさを久しぶりに堪能し、これだから音楽はやめられない、とあらためて幸せに感じた経験でした。

生徒さんたちの頑張る夏

コンサートやコンクール、そして合奏の練習など、普段のレッスンに加えいつもと違う経験をすることができました。生徒さんたちの成長は嬉しいものです。頑張った成果は半年後に現れるといいます。続けていくことが大事なのですね。

5月25日日曜日、県立音楽堂にて神奈川音楽コンクールの本選が行われました。一次予選、二次予選を通過した方達の最終選考でした。

審査委員長の篠崎史紀さんのお話が、印象に残りました。ご両親から、楽器が弾けると世界中の人と友だちになれるよ、と言われてヴァイオリンを続けてこられたそうです。音楽は世界の共通語、とよく言われますが、大御所の先生が語られると、本当にそうだなと心に響きます。

一生懸命に練習するのは何のためなのか、、、自分が楽しい!と心から感じて弾くことで、その演奏と生き方が広い世界に繋がってがっていくことを本能で知っているから、頑張れるのかもしれません。

幼児の部でコンクールに初めて挑戦した生徒さんは、広いホールで音が響いてとっても気持ちが良かった、と言っていました。確かに伸び伸びと、気持ちよさそうに弾いていました。また、楽しい本番を迎えられるように、次の曲に取り組んでいます。コンクールが全てではないのですが、挑戦する意欲と挑戦できる環境と技術を持っているならば、取り組んで損はないと思います。挑戦する方が増えたら良いなと思います。

ヴァイオリンを弾けるようになるためには、練習をしなければなりません。練習の習慣をつけることは、始めたばかりの時の最も重要な宿題です。小さなお子様にとって、一人でやりなさい、と要求をするのは無理です。そこで不可欠なのが保護者の方のサポートです。

ところが親子での練習は、時に大変なことがあります。お互いに遠慮がないため、感情のぶつけ合いになってしまうことがあります。最悪の場合、親子共に、こんなに嫌な気持ちになるのならやめてしまいましょう、とヴァイオリンを弾くことをやめる事態が起きてしまいます。保護者の方の上手になって欲しいという願いと、うまく弾きたいけど、練習より楽しいことに時間を使いたい生徒さんの気持ち。両者の希望が噛み合う練習の方法があれば良いのですが、そこは人間同士のことのため難しく、マニュアルもありません。

『お家ではお母さんが先生ですよ。だから、お母さんに教えてもらってください。』よく耳にする話ですが、私は違うと思っています。小さい時はお母様にはレッスンに同行していただき、レッスンの内容をお子様と一緒に理解していただきたいと思っていますが、お家で教えることはお願いしません。保護者の方に先生役をお願いするのは、負担が大きすぎて無理だと思います。お子様が、あまりにも間違った弾き方をしていたり、適当に弾いている時には、レッスンではそんな風に弾いていなかったよ、とか、集中して弾いた方が良いよ、と注意をしていただきたいのですが、お子さんが集中して、本人なりに一生懸命に弾いていたら、多少上手に弾けていなくても、練習していることを認めて、見守って欲しいと思います。上手く弾きたい気持ちがあるから練習しているのです。どうしたら良いと思う?と助けて欲しそうな時や、うまく弾けない、と気持ちが落ちている時には、アドバイスをしてあげてほしいです。そうでなければ、とにかく見守って認めてあげて欲しいです。そして、どんなに練習が上手くできなくても、お母様がイライラしたとしても、練習が終わったら、頑張ったね、と褒めて欲しいと思います。

ピアノの先生をしている友人から、娘さんとの練習の時、どんなにバトルになっても、終わったらハグをして、お互いに気持ちを切り替えるようにしている、と聞いたことがあります。良い方法だなと思います。

一緒に練習すること、一緒に頑張ること、そして一緒に達成感を味わうこと。習い事をしたから体験できる親子のコミュニケーションを楽しんでいただけるよう、レッスンの時に練習の内容をわかりやすく伝えることが私の役目だな、と思っています。

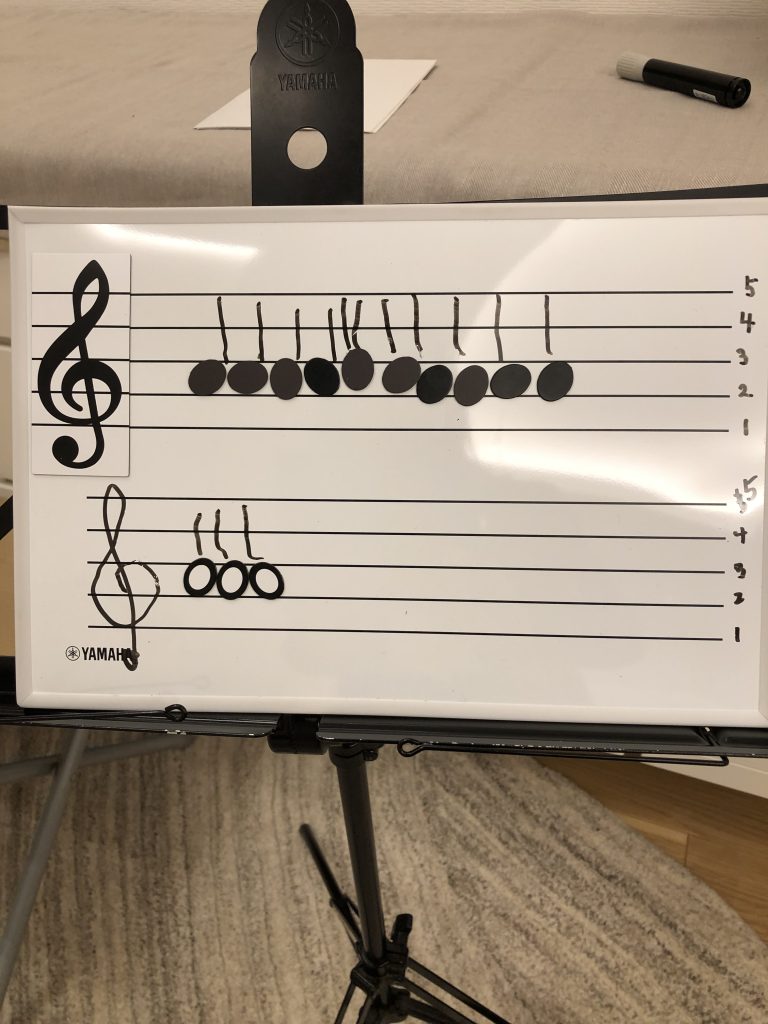

3歳の女の子のレッスン4回目。四分音符と二分音符を覚えました!音のお名前はラ。一つづつ、知識と技術を増やしていきます。彼女の宿題は、毎日、ヴァイオリンのケースを開けて、ヴァイオリンさんと会うことです。今のところ、頑張って続けている様子です。えらいです!!

おさらい会が終わり、GWも最終日となりました。昨日、横浜市青葉区のフィリアホールにて、かながわ音楽コンクールの二次予選が行われ、出場する生徒さんの応援に行ってきました。結果は見事通過!!素晴らしいことです。おめでとうございます。

一次予選を通過した方々の演奏はそれぞれに素晴らしく、聴いていて学ぶことが多くありました。ここ数年、特に小さいお子様たちの演奏が変わってきていると感じます。パフォーマンスの要素が増えていること、伝えることを意識した演奏が増えてきていること、衣装や歩き方やお辞儀の仕方も含めて表現しようとしていることなどです。YouTubeやSNSやテレビなどの影響、保護者の方々の世代、多様性という言葉に象徴されるように広く認め合うようになった社会に生まれ育っていることなど、時代の変化に、クラシック音楽と括られるジャンルの音楽のあり様も影響を受けているのでしょうか。

自分を演出することを小さな時からできることは、楽しいことだと思います。また、そのお子様の後ろにはプロデューサーの役割をしている大人がいて、みんなでアーティストを育てることを楽しんでいる環境があることも感じます。計算し尽くされた自由さは見ていて新鮮です。でも、違和感も感じます。私が古い人間だからなのかもしれませんが、そのパフォーマンスは演奏に必要???やりすぎなのでは???と感じる要素もあるように感じるのです。個性は大事だと思うので否定はしません。これからどうなっていくのか楽しみにしています。

たくさんの演奏を聴いて、ヴァイオリンを弾くとはどういうことか。音楽の解釈や表現はどこまでもやりたいようにやってしまって良いものなのだろうか。そもそも演奏するとはどういうことか。などなど、いろいろ考えるきっかけをもらいました。

刺激を受けつつ、変化を受け止めつつ、これまでと変わらずに美しい音色で、楽譜に書いてあることを丁寧に読み取って、心を込めて演奏することを伝えていきたいと気持ちを新たにしました。

今年は4月28日、GW中の平日月曜日の夕方からの開催となりました。学校へ行った後、お仕事の後など、皆様お疲れのところホールに集まり、リハーサルと本番で日頃の練習の成果を発表しました。

おさらい会は発表会と違い、全員が全員の演奏を聴き学び合う目的で行なっています。お互いに半年の成長を感じながら、自分の成長を披露します。

今回は、ご自分なりの初挑戦をされた方が多くいらっしゃいました。初めて暗譜で演奏、初めてコンチェルトを演奏、初めてヴィブラートを披露、初めて合奏に参加など。初めての挑戦は、緊張が伴いますが、みなさん立派に一山越えていました。学校行事で直前3日間キャンプに行っていて、当日帰宅し、緊張と不安で出演したくなくなってしまいましたが、会場に来たら俄然頑張るモードに入り、立派に弾ききった方もいらっしゃいました。これは、日頃、いかに練習を積み重ねてきたかの証となる演奏で、本当にすごいことだと感心しました。練習してきたから不安が大きかったのだと思います。彼は、まだ2年生ですが、この経験は大きな大きな自信となり、今後に繋がっていくことと思います。

合奏も毎月集まって練習した甲斐があり、今までで一番良い出来だったと感じています。全員の音色がよく共鳴し、美しいきらきら星変奏曲でした。個々の成長もはっきりと感じられ、全体的にまた一段、階段を昇れたように感じます。秋の発表会に向けて、より一層良いレッスンができるよう努力します。

合奏のリハーサル写真(いらっしゃらない方もいます。本番は全員参加しました!)

最後になりましたが、伴奏をしてくださった、柴田先生、滝沢先生、ありがとうございました。片付けに協力してくださった保護者の皆様、お仕事の後、聴きにいらっしゃってくださった参加者のご家族の皆様にも、お礼を申し上げます。本当にありがとうございました。